【徹底解説】カビを完全撃退するための必読ガイド|MIST工法®カビバスターズ本部の株式会社せら

原因から対策・予防まで、カビのあらゆる疑問をまるごと解決!

こんにちは。MIST工法®カビバスターズ本部の株式会社せらでございます。数ある情報の中から当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。私たちは長年にわたり、住まいのカビ問題に真剣に向き合い、独自のMIST工法®を用いて皆さまの健康と快適な暮らしを守るために活動してまいりました。カビは建物の外観やインテリアを損ねるだけではなく、健康被害を引き起こす可能性がある恐ろしい存在です。特にアレルギー体質の方やお子さま、ご高齢の方などは、カビ由来の胞子を吸い込むことで体調不良を招きやすく、放置すると深刻化するケースも少なくありません。そのため、カビを「発生させない・広げない・根絶する」ための正しい知識を身につけておくことは、いまや現代生活の必須課題といえるでしょう。

弊社では、これまでに培った豊富な経験を活かし、さまざまな住宅や建物のカビ調査・除去・防カビ施工を行ってまいりました。そこで得た知見を一人でも多くの方と共有することで、日本全国でカビに悩むご家庭や事業所を一つでも減らせたらと願っております。本ブログでは、カビの原因や発生メカニズム、具体的な対策法やMIST工法®のメリットなどを余すところなくご紹介してまいります。カビに関する疑問点や、「ここが知りたい」というポイントを解決するヒントにしていただければ幸いです。どうぞ最後までごゆっくりお読みいただき、日々の暮らしのお役に立ててください。

-

カビとは何か?|基礎知識と私たちの暮らしとの関係

暮らしに潜む微生物の“正体”を知る——健康と快適性を守るために

1. カビの定義・分類

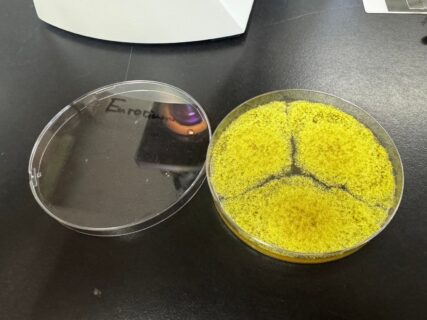

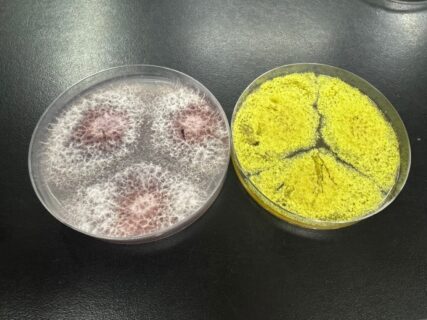

カビとは、真菌類の一種であり、植物や動物とは異なる独自の特徴を持つ微生物を総称した言葉です。真菌は多細胞または単細胞で構成されており、胞子を形成して繁殖する点が大きな特徴の一つとして挙げられます。私たちが普段「カビ」と呼んでいるものは、肉眼で確認できるほど胞子や菌糸が集まった状態であり、キノコや酵母などと同じ真菌の仲間に分類されます。カビにはさまざまな種類が存在し、一般的には胞子の色や生育する環境の違いにより「黒カビ」「青カビ」「白カビ」などと区別されることが多いです。たとえば、黒カビは浴室や押し入れなどの湿気が多い場所に発生しやすく、青カビは食品やカーテンなどに見られることが多いなど、それぞれ発生しやすい条件や見た目が異なるのが特徴です。

分類の観点から見ると、カビは学術的にはコウジカビ属、アオカビ属、クロカビ属など、さらに細かい属や種に分かれています。たとえば、私たちがよく目にする黒カビの代表格は「クラドスポリウム」という属に分類され、日常的な住環境や食品に繁殖することが多いことで知られています。一方で、青カビの多くは「ペニシリウム」という属に含まれ、青カビの中には抗生物質ペニシリンの原料になる菌が存在するなど、私たちの生活や医療分野にも深く関係している例があるのです。さらに白カビ(ホワイトマold)と呼ばれるものの中には、日本の発酵食品に利用される麹カビ(アスペルギルス属)も含まれるなど、実は人間の生活を支えるポジティブな側面を持つカビも存在します。このように一口に「カビ」と言っても多種多様であり、その性質や利用価値は大きく異なります。カビを正しく理解することは、住まいの健康管理だけでなく、食や医療、産業まで幅広い分野において重要な意味を持っているといえるでしょう。

2. カビが存在する理由と生態

カビは地球上のいたるところに生息しており、人の目には見えなくとも空気や土壌、建物の表面などに常在しています。これは、カビが地球上の生態系において重要な役割を果たしているためでもあります。具体的には、カビは木の葉や落ちた果実、動物の排泄物など、自然界に散らばる有機物を分解し、再び土壌に戻す分解者の一翼を担っています。この分解活動によって栄養が循環し、他の生物が利用できるようになることで、生態系のバランスが保たれているのです。つまり、カビは「自然界のリサイクラー」ともいえる存在であり、地球環境の維持に不可欠な役割を果たしているのです。

また、カビは生き残るために胞子を飛ばし、繁殖できる環境を見つけると急速に菌糸を伸ばしてコロニーを形成します。カビが好む条件としては、適度な温度(一般的には20〜30℃程度)、高めの湿度(相対湿度60%以上)、そして栄養源(ホコリや皮脂、食品のカスなど有機物)が挙げられます。日本の気候は四季を通じて雨や湿気が多く、室内でも結露や洗濯物の部屋干しなどの影響で湿度が高くなる場面が多いため、カビにとっては非常に好都合な環境がそろいやすいのです。さらに、人が暮らす建物の中には木材や紙製品、布製品など、カビにとって豊富な栄養源となる素材が多数存在します。そのため、ちょっとした掃除不足や換気不良が続くと、あっという間にカビが発生・繁殖してしまうのです。

加えて、カビの中には人間の健康に有益な働きをする種類もあれば、逆に有害な毒素を生成したりアレルギーを引き起こしたりする種類も含まれます。これはカビが多様な進化を遂げ、さまざまな環境に順応してきた結果と言えるでしょう。私たちの身近にある食品や薬などに利用されている「良いカビ」との共生関係もあれば、住まいを汚染し健康に悪影響を及ぼす「悪いカビ」との戦いも存在します。このようにカビは、地球全体の生態系や人間社会との間で複雑な関係を築いており、その性質を正しく理解することは、健康被害の予防や快適な住環境を守るうえで欠かせないステップなのです。

-

カビの種類|色・形状・性質ごとの特徴を徹底解説

多彩なカビの“色”と“性質”を読み解く――見た目でわかるリスクと対策

1. 黒カビ、白カビ、青カビなど代表的なカビの見分け方

黒カビ、白カビ、青カビといった色の違いは、一見すると単なる見た目の差のようにも思えますが、実はそれぞれのカビが持つ性質や発生する環境、そして人体への影響に深く関わっています。たとえば、「黒カビ」は多くの住宅で見かける代表格であり、浴室や押し入れなど湿気の多い場所に繁殖しやすいのが特徴です。日本の住環境では最も身近なカビともいえる存在で、顕著な汚れとして目立つだけでなく、健康面にも悪影響を及ぼす可能性が高い点が問題視されています。黒カビは特に真菌の一種である「クラドスポリウム」や「アスペルギルス・ニガー」などが知られており、放置するとアレルギーやぜんそくなどの呼吸器系症状を引き起こす要因になることもあります。

一方、「白カビ」は色が淡いため、壁紙やカーテンの裏側などで見落とされがちです。浴室や窓周りに限らず、食品に生える場合もあり、特にパンやチーズに発生すると白っぽい綿のような見た目が目につくことがあります。白カビの中には、チーズや味噌などの発酵食品に利用される有用な菌も存在するため、一概にすべてが危険というわけではありませんが、住宅内部で発生する白カビの場合は雑菌との混在が考えられるため、きちんと除去や対策を行う必要があります。

さらに、「青カビ」は食品で見られるケースが多く、青色から緑色がかったカビが特徴的です。青カビの仲間であるペニシリウム属は抗生物質のペニシリンを生み出す菌として有名ですが、やはり住まいの壁や床などで検出される場合は、衛生面のリスクが無視できません。色だけでカビの種別を完全に判別するのは難しいものの、おおまかな特徴を押さえておくことで、発生現場の環境を推測しやすくなります。特に湿度の高い場所、通気の悪い押し入れやクローゼットなどは複数種類のカビが同時に発生することもあるため、日常的な点検や掃除の徹底が重要です。

2. 身近に潜む危険なカビと無害なカビの違い

カビと一口にいっても、その性質は大きく二つに分かれます。一つは毒性をもつカビやアレルギーを引き起こしやすいカビなど、いわゆる「危険なカビ」であり、もう一つは発酵食品の製造や薬品開発に利用されるような「比較的無害あるいは有用なカビ」です。私たちが普段の生活で恐れるべきは、前者の危険なカビが家中に広がり、健康被害をもたらすケースです。特に、「アスペルギルス」や「黒カビ」などは胞子を吸い込むことで呼吸器系への負担が大きく、気管支炎やぜんそくの増悪を引き起こす要因となる可能性があります。抵抗力の弱い方や高齢者、幼児などはより注意が必要で、家のどこかにカビが見つかった場合は迅速な除去と適切な対策を講じることが大切です。

一方で、私たちの食生活を支えている「有用なカビ」としては、味噌や醤油などの発酵食品に用いられる麹菌(アスペルギルス・オリゼ)や、ブルーチーズに代表される青カビ(ペニシリウム属)などが挙げられます。これらのカビは食品の風味や栄養価を高める役割を担っており、人間の手によって歴史的に利用されてきました。また、ペニシリウム属の一部はペニシリンという抗生物質の開発に寄与し、医療の進歩に大きく貢献した例として広く知られています。つまり、カビを一概に「汚いもの」「危険なもの」と決めつけるのではなく、その種類や用途によっては私たちの生活を豊かにしてくれる存在でもあるのです。

しかし、同じ種類のカビでも「発酵食品に利用される特定の菌株」と「住環境に自然発生する雑菌まじりのコロニー」では安全性が大きく異なります。有用菌といえども管理されていない環境で繁殖すれば、他の雑菌や病原性のカビと混在し、結果的に有害な影響を及ぼす場合もあります。家の壁や天井、床下などでカビが繁殖している場合は、その中に危険なカビが含まれているかどうかを目視だけで判断するのは非常に困難です。専門家による検査・調査を受けることで、最適な対策を講じられることも少なくありません。安全なカビと有害なカビを見極めるには、色や形状だけでなく、その発生状況や環境要因も総合的に考える必要があります。結局のところ、カビが発生しにくい清潔な空間を維持することこそが、あらゆるリスクから身を守る第一歩といえるでしょう。

-

カビが発生するメカニズム|湿度・温度・栄養分の三大要素

湿度・温度・栄養分を知り尽くせばカビは怖くない――原因を突き止め、根本対策へ

1. カビが好む環境条件とは

カビは「湿度・温度・栄養分」の三要素がそろう場所で急速に繁殖します。まず湿度については、相対湿度が60%を超えるとカビが活発化しやすいと言われています。とりわけ梅雨時期や夏場の蒸し暑い日、また冬場でも暖房と結露によって室内の湿度が高い状態が続くと、カビにとっては理想的な生育環境になるのです。続いて温度ですが、一般的に20〜30℃程度の温暖な環境下でカビの増殖スピードが上がります。日本の住宅は四季折々の気候に対応するため気密性が高く、エアコンや暖房器具を使うことで室温を一定に保ちやすい一方、外との温度差で結露が発生しやすいという側面があります。これが湿度上昇と結びつくことで、カビの増殖リスクを高める大きな要因となるのです。

また、カビが育つためには栄養分も欠かせません。カビの栄養源はホコリや皮脂、食品のカスなど身近な有機物のほか、建材や壁紙そのものからも得ることがあります。特に押し入れやクローゼットの中、家具の裏側などは通気が悪い上にホコリがたまりやすく、さらに布製品や紙製品といった有機物が豊富に存在するため、カビが定着・繁殖するには絶好のポイントといえます。日常生活の中では、こうした栄養源をいかに除去し、室内の湿度と温度をコントロールするかがカギとなります。掃除や換気を徹底してホコリを減らすこと、湿気の多い時期には除湿器やエアコンの除湿機能を活用して室内環境を適切に保つことが重要です。

要するに、カビを増やさないためには「湿気を逃がす・通気を良くする・汚れをため込まない」ことが最優先課題となります。これらの基本的な対策を理解・実行するだけで、多くのカビは発生しにくくなります。しかし、もし一度カビが広範囲に繁殖してしまうと、完全に根絶するには専門家の手を借りる必要があるケースもあります。まずはカビの好む環境条件をしっかり把握し、日ごろのメンテナンスや予防を徹底することが、健康で快適な住まいづくりにおいて欠かせないステップなのです。

2. 気候や建物構造が与える影響

カビの発生状況は、その地域の気候条件や住まいの構造的特徴によって大きく左右されます。まず、日本の気候は高温多湿の季節があり、梅雨から夏にかけてはカビ発生リスクが格段に高まることが知られています。さらに、地域ごとの気象条件によっても差があります。たとえば太平洋側の地域では梅雨の降雨量が多い一方、日本海側は冬場の積雪や湿気が室内にこもりやすい特徴があるなど、一年を通じてどの時期に湿度が上がりやすいかが異なるのです。また、都市部では建物が密集しているために風通しが悪く、住宅同士が隣接していることで日当たりが悪い部屋が増えるなど、カビが繁殖しやすい条件がそろいやすい環境になりがちです。

一方、建物の構造もカビ対策において見過ごせないポイントです。特に近年の住宅は気密性や断熱性が向上した半面、換気が十分に行われないと結露が室内や壁の内部に発生しやすくなるという問題を抱えています。二重サッシや複層ガラスなどを採用することで断熱性能が上がり、室内の熱損失を防ぐことはできますが、その反面、外気との温度差が大きい窓付近には結露が生じやすく、壁紙や窓枠の内側でカビが増殖する原因となる場合があります。また、築年数が経過している木造住宅では、床下や屋根裏など人目に付きにくい場所の通気性が悪くなり、湿気や水気が蓄積されることで木材にカビや腐朽菌が発生するリスクが高まります。こうした隠れた場所のカビは発見が遅れがちで、被害が拡大しやすいのが特徴です。

そのため、カビの発生を抑えるためには、単に湿度をコントロールするだけでなく、建物の構造や通気性、断熱性などを総合的にチェックすることが重要です。リフォームやリノベーションを検討する際には、換気扇の設置や通気口の確保、結露対策としての断熱材の追加など、専門家のアドバイスを受けながら進めると効果的です。さらに、定期的な点検で床下や屋根裏の状態を把握し、カビが繁殖する前に対策を講じることが長期的な住環境の健康を守る上で不可欠といえるでしょう。日本の多様な気候条件と現代住宅の構造的特徴を理解したうえで、それぞれに応じたカビ対策を実行することが、住まいを長持ちさせ、家族の健康を守るための最良の方法です。

-

カビがもたらすリスク|健康被害と住宅トラブル

健康と住まいを脅かす“見えない危険”に備える――カビによる被害を徹底的に理解する

1. アレルギー症状・呼吸器疾患への影響

カビが引き起こすリスクの中でも、特に深刻なのがアレルギー症状や呼吸器疾患への影響です。カビは繁殖するときに微細な胞子を放出しますが、この胞子を人間が吸い込むことにより、くしゃみや鼻水、目のかゆみなど、いわゆる花粉症に似たアレルギー反応を引き起こすことがあります。さらに、ぜんそくや気管支炎を持つ方の場合、カビ胞子が呼吸器に侵入して発作を誘発し、症状を悪化させる危険性も無視できません。特に免疫力の低い乳幼児や高齢者、またアレルギー体質の方は、カビの存在によって体調を崩しやすい傾向がありますので、日頃からこまめなチェックが欠かせません。

カビが原因で起こる呼吸器系の疾患は、単なるぜんそくや気管支炎だけではありません。長期的にカビの胞子にさらされ続けると、肺真菌症と呼ばれる重篤な病気に発展する可能性も報告されています。これらの症状は、一度発症すると生活の質を大きく損なうだけでなく、治療に時間を要するケースも多いのが実情です。加えて、カビによるアレルギー症状は季節性が少なく、一年を通じて発生し得る点もやっかいと言えます。花粉症のように時期を限定できず、常に室内環境が原因となるため、ストレスを感じる方も少なくありません。

とはいえ、カビによる健康被害は適切な管理と対策を行うことで大幅に低減できます。例えば室内の湿度を常に50〜60%程度に保ち、換気や掃除を徹底することで、カビの発生条件をそもそも抑制することが可能です。特に水回りや押し入れ、窓周りなどの湿気がこもりやすい場所はこまめにチェックし、黒ずみや異臭などの前兆を見逃さないように心がけましょう。もし既にカビが広範囲に広がっていると感じた場合は、自己処理だけでなく専門業者への相談を検討することが重要です。対策を先送りにすると、健康被害だけでなく、家の劣化や修理費用の増大を招く恐れがあるため、早期対応がカギとなります。

2. 建物の腐食・劣化・断熱性能低下

カビの影響は人間の健康だけでなく、住まいや建物そのものにも大きなダメージを与えることがあります。カビは木材や壁紙、コンクリートの表面などに付着して増殖し、最終的には素材を腐食・劣化させる原因となります。特に、築年数の経過した木造住宅では、床下や屋根裏など通気が悪い場所にカビが発生しやすく、そのまま放置すると木材の強度が損なわれる恐れがあります。木材の内部に菌糸が入り込み、細胞構造を破壊することで耐久性が低下し、最悪の場合には建物の安全性まで脅かされるケースもあるのです。

さらに、建物内部でカビが繁殖しやすい環境下では、断熱材にも深刻な影響が及びます。近年の住宅は気密性や断熱性を高めるために、壁や天井の内部に断熱材を充填していますが、結露や水漏れによって湿気が溜まると断熱材が湿った状態になり、そこにカビが広がる可能性が高まります。カビが発生した断熱材は効果が大幅に低下するだけでなく、断熱材自体が変質してしまうこともあるため、部屋の保温性能が下がり、結果的に光熱費の増加や室内環境の悪化につながりかねません。

また、一見して壁紙や床の表面にカビが見えない場合でも、内部に潜んで徐々に進行しているケースがあります。特に外壁や屋根の施工不良、配管からの水漏れなど、目に見えない箇所での問題が長期化すると、住まい全体の劣化リスクが格段に高くなる点に注意が必要です。こうしたトラブルを防ぐためには、日常的な観察とメンテナンスが大切です。雨漏りや結露の痕跡がないか、押し入れや床下、天井裏に湿気や変色がないかを定期的にチェックし、もし異常があれば早期に対処することが重要です。大がかりなリフォームや修繕が必要になる前に手を打つことで、時間的・経済的な負担を最小限に抑えることができます。

3. 生活への心理的ストレスと臭いの問題

カビが発生している住環境は、見た目や健康面のリスクだけでなく、私たちの日常生活において大きな心理的ストレスをもたらすことがあります。例えば、壁や天井に広がる黒ずみや白い斑点を見ると、それだけで「不衛生ではないか」「健康を害するのではないか」と不安に駆られ、日々の暮らしに落ち着きを失うケースも少なくありません。特に小さなお子さんやご高齢の方がいる家庭では、カビの存在に対する心配がさらに大きくなり、部屋のあちこちを点検しては気になってしまうなど、精神的な負担が増してしまうのです。

また、カビの発生とともに問題となるのが“カビ臭”と呼ばれる独特のにおいです。このにおいは、カビの代謝産物である揮発性有機化合物(VOC)が放出されることによって発生し、閉めきった室内にこもりやすい特徴があります。カビ臭は不快なだけでなく、一部の方には頭痛や吐き気、めまいといった症状を誘発することもあります。さらに、そのにおいが衣服や布製品に移ると、外出先でも気になってしまうなど、生活の質を低下させる要因となり得ます。

こうした心理的ストレスや不快感は、住まいが本来持つ“安らぎ”や“リラックス”の要素を大きく損なってしまいます。家は、自分や家族が毎日を過ごすプライベート空間であり、そこでの安心感が失われると、ストレスが蓄積して心身のバランスを崩す恐れすらあるのです。カビによる見た目やにおいの問題を放置すると、家族間のコミュニケーションにも影響を及ぼすことがあり、家に対してネガティブな感情を抱き続ける結果にもつながりかねません。

そのため、日頃から“カビを生やさない暮らし”を意識することが重要です。換気をこまめに行い、結露や湿気を発生させない工夫をすることで、カビの温床を作りにくくします。万が一カビが見つかった場合は迅速に除去し、適切なクリーニングや防カビ対策を講じることで、心理的な不安を最小限に抑えることができるでしょう。カビを取り除くことは、健康面や建物保全だけでなく、私たちの心の平穏を守るためにも欠かせない取り組みなのです。

-

カビの見分け方|室内のどこをチェックすべきか

水回りだけじゃない!あらゆる場所に潜むカビの痕跡を見逃さない——初期発見でトラブルを最小限に

1. 目に見えるサインと発生しやすい場所

カビを見分けるうえで、まず注目すべきは“目に見えるサイン”です。代表的なのは、壁や天井、床、カーテンなどの表面に現れる黒や白、青、緑といった色の変色・斑点です。黒カビの場合は黒っぽいポツポツや広がり、白カビや青カビでは綿のようなふわふわした菌糸が確認できることがあります。これらは一見しただけで汚れやホコリと見間違えやすい場合もあるため、ブラシや布で拭き取っても完全に落ちない場合や、独特のカビ臭がする場合は要注意です。表面に変色が見られるときは、すでにカビが一定程度まで増殖している可能性が高く、放置すると健康面や建物の劣化リスクが高まる恐れがあります。

発生しやすい場所としては、まず浴室や洗面所、キッチンのシンク下などの水回りが挙げられます。これらの場所は常に水を使ううえ、通気が不十分なことも多いので、湿度が上昇しやすくカビの温床となりがちです。さらに、押し入れやクローゼットのように換気の行き届きにくい収納スペースも要チェックポイントです。布団や衣類などの布製品、段ボールや紙箱などの紙製品といった有機物が多く保管されているうえ、室内外の温度差で結露が起きることもしばしばあります。その結果、目立たないうちにカビが広範囲に繁殖し、気がついたときには取り返しのつかない状態になっていることも少なくありません。

また、窓周りやサッシのレール部分、ベランダとの境目なども見落としやすいエリアです。特に冬場は室内と外気の温度差が大きいため、結露が生じて水滴がサッシ付近にたまりやすくなります。これを放置していると、目に見えない隙間やレールの溝にカビが根を張って繁殖し、黒ずみや嫌な臭いにつながるのです。したがって、日頃から部屋の隅々を点検し、少しでもカビらしき痕跡を見つけたら早めに対処することが重要です。小さな変色でも見逃さず、こまめに掃除や除菌を行うことで、カビの本格的な広がりを防止し、快適で健康的な住環境を維持できるでしょう。

2. 結露・水漏れの見逃しがちなポイント

カビの発生を防ぐには、結露や水漏れといった“余分な水分”をいかにコントロールするかが重要なカギとなります。しかし、日常生活の中では、これらの原因を見逃しがちになることが多いのも事実です。例えば窓ガラスの結露を放置すると、窓枠やサッシ周辺だけでなく、壁紙の裏側や床と窓の境目にも水分が浸透してしまう場合があります。こうした場所は人目に触れにくいため、カビが発生してから初めて気づくケースも少なくありません。結露は冬場だけでなく、梅雨や夏場の湿度が高い時期にも起こり得るため、意外にも年間を通じて警戒が必要です。

また、水回りでの水漏れは浴室やキッチン、洗濯機周辺などの排水トラブルだけでなく、給湯器やエアコンの配管、さらには屋根や外壁の防水不良など、多岐にわたる原因が潜んでいます。特にエアコンのドレンホースや配管にわずかなひび割れや詰まりがあると、室内に水が逆流して壁の内部や床下に少しずつ漏れ出し、気づかないうちにカビや腐食が進んでしまうことがあるのです。こうしたトラブルは、一見すると外からはわからないため、日常の点検を怠ると大きな被害になるまで発覚しないことが珍しくありません。

さらに、カビが生えやすい場所として見落とされやすいのが、収納や家具の裏など空気の流れが滞るエリアです。ここで結露や水漏れが起きると、極端に湿度が高い空間が形成され、短期間で広範囲にカビが繁殖するリスクが高まります。家具を動かすことが難しい場合でも、少なくとも数カ月に一度は隙間を掃除したり、除湿剤を置いたりするなどの対策を行うと、早期発見に繋がりやすくなります。結露や水漏れの痕跡がないかを定期的にチェックする習慣をつけることで、住まい全体のカビ発生を大幅に抑えることができるはずです。

もし結露や水漏れの疑いがある場合は、早めに原因を特定して修理や防水工事を実施しましょう。雨漏りや配管の不具合が疑われる場合は専門業者へ相談することも大切です。根本的な原因を取り除かないままカビを除去しても、再び湿気が溜まればカビが再発する可能性が高く、結果的に手間や費用がかさむことになりかねません。カビ対策の第一歩として、水分トラブルの早期発見・早期解決を心がけることこそが、快適で衛生的な住環境を守る秘訣と言えるでしょう。

-

カビ対策の基本|日常でできる予防とケア

日常習慣が決め手!今日から始める手軽なカビ対策で、快適な住まいをキープしよう

1. 換気の徹底と除湿機・エアコンの活用

カビが繁殖するためには「湿度・温度・栄養分」の三要素が欠かせませんが、その中でもとりわけ大きな影響を与えるのが湿度です。室内の湿度が60%を超える状態が長く続くと、カビにとって絶好の生育環境となり、わずかなホコリや皮脂でも栄養源となって急速に増殖してしまいます。そこでまず実践したいのが、適切な換気と除湿です。換気を徹底することで室内のこもった空気を外に逃がし、新鮮な空気を取り入れることができます。特にキッチンや浴室、トイレなど湿気が溜まりやすい場所は、料理や入浴、洗濯後などに必ず換気扇を回して湿気を外へ排出するよう心がけましょう。窓を開けられる環境であれば定期的に空気を入れ替え、湿気とともにカビの胞子も外に出すことが大切です。

さらに、除湿機やエアコンの除湿機能を活用するのも非常に効果的です。梅雨や夏場はもちろん、冬でも暖房を使うと室内外の温度差で結露が発生し、知らず知らずのうちに湿度が高まることがあります。こうした状況では、除湿機を適宜稼働させて湿気を下げると、カビの発生リスクを大幅に低減できます。エアコンに除湿機能が備わっている場合は、冷房や暖房だけでなく「ドライ運転」をこまめに使うのも一つの手です。ただし、エアコンや除湿機のフィルターにカビやホコリが溜まっていると、かえって部屋中にカビの胞子をばらまく原因になってしまう恐れがあります。そのため、定期的なフィルター掃除を忘れないようにしましょう。

こうした換気と除湿の二本柱を徹底することで、室内に滞留する湿気を効率よくコントロールし、カビが根を下ろしにくい環境づくりを実現できます。特に湿気の多い日本の気候では、換気や除湿を「気が向いたとき」ではなく、日常的な習慣として定着させることがカギです。ちょっとした手間と意識づけで、住まいの快適性と家族の健康を守る大きな効果が得られるのです。

2. 定期的な清掃と掃除方法のコツ

カビを寄せ付けないためには、室内を清潔に保つことも非常に重要なポイントです。カビが増殖する栄養源は、ホコリや皮脂、食品のカスなど日常生活で発生するあらゆる汚れです。これらを放置すると、せっかく除湿や換気を徹底していても、カビが根付くきっかけとなってしまいます。そこで意識したいのが「定期的な清掃」と「掃除方法の工夫」です。床や棚の上、家電や家具の隙間などに溜まったホコリは週に一度は拭き取る習慣をつけると、カビの“えさ”を減らすことに大きく役立ちます。特に水回りは石鹸カスや皮脂、食材カスがカビの栄養源になりやすいので、使用後にサッと拭く、こまめに洗い流すなどの“小まめケア”が重要です。

また、掃除用品や洗剤にも注意が必要です。例えば、キッチンや浴室でカビが発生しやすいシリコーン部分やタイルの目地などは、ブラシを使って汚れをしっかり落とし、防カビ効果のある洗剤を併用すると効果的です。その際、ゴム手袋やマスクを着用し、胞子を吸い込まないように十分注意しましょう。カビ取り剤などの強力な洗剤は使い方を誤ると素材を傷めたり、体に悪影響を及ぼす可能性があるため、使用方法をしっかり守ることが大切です。また、掃除後に十分な換気を行い、洗剤の成分や湿気がこもらないようにすることも忘れずに行いましょう。

さらに、掃除道具そのものも定期的にケアすることが大切です。モップや雑巾、ブラシなどは使用後にしっかり乾かさなければ、逆にカビを培養してしまうリスクがあります。使い終わった掃除道具を湿ったまま放置していると、そこから室内に再びカビが広がる原因になることもあるため、意外と侮れません。日々の掃除を“面倒な作業”と捉えるのではなく、“カビから住まいと家族を守るための投資”と捉えれば、モチベーションも維持しやすくなるはずです。定期的な清掃と正しい方法の実践で、いつでも快適でカビ知らずの住空間をキープしましょう。

3. カビが広がりやすい冬・梅雨時期の注意点

カビといえば梅雨や夏の蒸し暑いシーズンを思い浮かべがちですが、実は冬場も油断できない時期です。冬は空気が乾燥しているイメージがありますが、暖房を使った室内と冷たい外気との温度差によって結露が発生しやすくなります。窓ガラスやサッシの周辺、さらに壁面や押し入れの内部など、空気の流れが滞る場所で水滴が溜まってしまうことが多いのです。その結果、気づかないうちにカビが繁殖するリスクが高まるため、定期的な換気やこまめな結露拭き取りなどが必要不可欠と言えます。特に暖房の風が直接当たらない部分は湿気が逃げにくく、隅々を見渡す習慣をつけることで早期発見につながります。

一方、梅雨は一年の中でも最も湿度が高くなる時期であり、カビ発生リスクが急上昇するシーズンです。連日降雨が続くことで部屋の湿度が下がらないうえ、洗濯物の部屋干しなども重なって室内が常にジメジメしがちになります。この時期にこそ、除湿機やエアコンのドライ機能を積極的に活用し、湿度をコントロールすることが大切です。さらに、布団やカーペット、カーテンなどの大物布製品は湿気を吸い込みやすいため、天気が回復した日にはしっかりと干したり、布団乾燥機などを利用したりして内部に籠もった湿気を追い出しましょう。

また、どちらの時期にも共通して気をつけたいのが換気の頻度です。冬は寒さを理由に窓を閉め切りがちになり、梅雨は雨のために外との空気交換を控えることが多くなります。しかし、換気をしないでいると室内の湿度はますます上昇し、カビの繁殖が加速する恐れがあります。天候や気温と相談しながら、短時間でも窓を開けるなどして空気を入れ替える習慣を持つだけでも、カビが発生しにくい環境へと近づけることができるのです。冬も梅雨も、それぞれの時期特有のカビのリスクを把握し、適切な対策を講じることで、一年を通じて安心・快適な住まいを保ちましょう。

-

専門的なカビ対策|MIST工法®による根本解決

長年の研究が生み出した“最強のカビ除去メソッド”——MIST工法®で住まいの安心を根底から守る

1. MIST工法®とは何か?原理と特徴

MIST工法®は、長年にわたりカビの研究を続けてきたカビバスターズ本部・株式会社せらが開発した独自のカビ除去・防カビ技術です。創業当初からカビに特化したサービスを提供してきた同社は、実際の施工現場で蓄積してきた膨大なデータと研究成果を結集し、より確実かつ安全なカビ対策を実現するためにMIST工法®を確立しました。一般的なカビ取り剤や塩素系漂白剤などによる表面的な洗浄とは異なり、カビの根まで徹底的にアプローチする点が大きな特徴です。カビが再発する最大の要因は、目に見える部分を取り除いても、壁紙や建材の内部にまで入り込んだ菌糸が残ってしまうことにあります。MIST工法®では、この菌糸まですべて除去し、再発を防ぐための防カビ処理を合わせて行うことで、根本から問題を解決するのです。

具体的には、カビの発生原因や建物の構造を詳細に分析したうえで、最適な薬剤や処理方法を選択し、ミスト(微細な粒子)化した洗浄剤や防カビ剤を効率よく浸透させます。微細な粒子が建材の隙間や目地、内部にまで行きわたることで、従来の拭き取りや噴霧だけでは到達しにくかった領域も徹底的にカバーできるのがメリットです。また、除去だけでなく防カビコーティングを行うこともMIST工法®の重要なステップであり、カビ菌が新たに定着しにくい環境を整えます。防カビ剤には、人体にやさしく、安全性の高いものを厳選して使用しているため、小さなお子さまやご高齢の方、ペットと暮らすご家庭でも安心して導入いただけるのが特徴です。

さらに、MIST工法®の根底には「カビ被害を繰り返させない」という理念があります。いくら優れた除去技術を駆使しても、建物や住環境に潜む湿気の問題や通気不良などが改善されなければ、いずれ再発を招いてしまいます。そこで、現地調査の段階からカビが繁殖した背景をしっかりと探り、原因に対する対策を提案。場合によっては換気扇の設置場所や断熱材の見直しなど、根本的な施工プランを打ち出すこともあります。「カビの専門家」としての知見を最大限に活かすことで、単なる一時的な対処ではなく、「カビのない快適な環境づくり」を長期的にサポートしているのです。

2. 施工手順と期待できる効果

MIST工法®での施工は、大きく分けて「事前調査・診断」「除去・洗浄」「防カビコーティング」「アフターケア」の段階を踏んで進められます。まずは事前調査・診断のフェーズで、カビが発生している範囲や種類、建物の構造や通気状況などを丁寧にチェックします。この段階で、単に見えているカビだけに目を奪われるのではなく、床下や壁の裏側、天井裏などの“見えない箇所”も可能な限り点検し、カビの根源を突き止めることが重要です。ここで培われた株式会社せらの豊富な経験や知識がものを言い、長年にわたる研究データに基づいた確かな診断を行うことができます。

次に、実際の除去・洗浄工程へと移行します。MIST工法®では、微細な粒子状の洗浄液を使用して、壁紙や建材の内部まで浸透させるため、一般的な拭き取りやブラシ洗浄だけでは落としきれない菌糸にまでアプローチ可能です。必要に応じて対象箇所の表面を丁寧に剥がし、徹底的にカビを取り除くケースもありますが、作業中はできるだけ建材を傷めないように配慮がなされます。作業に使用する薬剤も安全基準をクリアしたものを採用しており、人体への影響を最小限に抑えつつ高い除去力を発揮するのが特徴です。

さらに、カビ除去後には防カビコーティングを行います。これはカビ菌が再び付着しにくい環境を築くための重要な工程であり、カビの再発を防止するうえで欠かせません。建材に防カビ剤を定着させることによって、菌糸が根を張りにくくなるだけでなく、部屋に発生する臭いやアレルギーリスクを軽減する効果も期待できます。最後に、施工後のアフターケアとして湿度管理や通気の改善など、再びカビが繁殖しにくい生活習慣のアドバイスも提供します。必要に応じて定期点検を実施し、施工状況や建材の状態を確認しながら、長期的にカビの発生を抑えるフォローアップを行うのです。

こうした総合的なアプローチにより、MIST工法®の施工後は目視できるカビがきれいに消えるだけでなく、壁裏や床下など隠れた部分のカビリスクも低減。アレルギー症状の改善や、住まい全体の美観・耐久性の向上といったメリットが期待できます。一度根本的に対策することで、定期的な掃除や適切な換気などの日常管理がしやすくなり、結果的に長期間にわたって快適で健康的な住環境を維持できるようになるのがMIST工法®の最大の効果といえるでしょう。

3. カビバスターズ本部・株式会社せらの実績と強み

株式会社せらは、創業から30年もの長きにわたりカビ取り・カビ対策だけを一筋に行ってきました。カビに関する研究を創業当時から地道に続けてきたことで、建物や室内環境に潜むカビのメカニズムを深く理解し、それに対応するための施工技術を独自に磨き上げてきたのです。一般家庭からマンション、オフィスビル、公共施設、さらには飲食店や医療関連施設まで、多岐にわたる現場での実績を築いてきたことで、どのような環境下においても最適なカビ対策を提案できる総合的なノウハウを保有しています。

また、30年という年月の中で、数多くのカビ被害を見てきたからこそ、「なぜカビが発生するのか?」「どうすれば長期間再発を防げるのか?」という根本原因の追究を怠らず行ってきた点が大きな強みです。単にカビを除去するだけでなく、住宅や施設の構造上の問題点や、住人の生活習慣まで視野に入れてアドバイスを行うことで、“一時しのぎ”ではなく“根治”につながるサービスを提供できるのが、株式会社せらが信頼を集める理由となっています。さらに、MIST工法®をはじめとする独自の施工技術は、常に最新の研究成果や現場の声をフィードバックしながら改良を重ねており、日々進歩し続けているのです。

加えて、創業時から受け継がれている「お客さまの健康と財産を守る」という理念も、同社の大きな魅力と言えます。カビは建物を傷めるだけでなく、アレルギーやぜんそくなどの健康被害を引き起こす要因にもなるため、その危険性を熟知しているからこそ、徹底した対策を行うことに妥協はありません。住宅やオフィスだけでなく、医療施設や教育施設といった、“より高いレベルの衛生管理が求められる現場”でも数多くの導入実績を重ねてきたことが、安全性と確かな効果の証でもあります。こうした実績と専門知識を基に、長期的な視点で住まいと健康を守るパートナーとして、多くのお客さまから厚い信頼を得ているのです。創業30周年を迎えた今もなお、“カビの研究に終わりはない”という探求心を持ち続け、カビバスターズ本部として進化を重ねる株式会社せらは、まさにカビ問題のエキスパートと言えるでしょう。

-

カビ対策の実例紹介|施工事例から学ぶ成功のポイント

多様な現場が証明する“実践力”——リアルな施工事例で見るカビ対策の成功秘訣

1. 住宅・店舗・公共施設など各種事例

カビの問題は、住まいのように個人が暮らす空間だけでなく、店舗や公共施設といった不特定多数の人が利用する場所でも深刻な課題となり得ます。実際に、カビが発生している建物の種類や環境は実に多岐にわたり、その原因や対策のポイントも状況によって異なります。たとえば一般の住宅の場合、浴室や押し入れの隅といった湿気のこもりやすい箇所に黒カビや白カビが発生し、家族の健康被害が懸念されるケースが典型的です。壁紙や床下、屋根裏にまで菌糸が侵入していることも少なくないため、表面的な掃除だけでは根絶できず、専門的なアプローチが必要になります。

一方、飲食店などの店舗では、衛生面の不備が直接顧客の信頼を損なうリスクがあります。キッチンのシンク下や冷蔵設備のパッキン部分、客席のエアコンフィルターなど、日常清掃では手が行き届きにくいポイントにカビが発生しやすく、臭いや見た目が原因で売上に影響することも否めません。さらに、業種によっては設備そのものの構造が複雑で、熱や湿気を多く発生させることからカビの温床となりがちです。そのため、営業に支障をきたさないよう、短期間で確実な除去と防カビ処理が求められるのが店舗の特徴と言えるでしょう。

また、学校や病院、福祉施設などの公共性が高い建物では、多数の利用者が日々出入りすることで衛生管理が一層重視される反面、責任者や管理者が定期的な点検や清掃を行ったとしても広い施設全体を把握しきれない場合があります。特に屋根の上や壁の中、配管周りなど人目に付きにくい箇所でカビが進行すると、建物の耐久性や利用者の健康への懸念が大きくなるのです。こうした各種事例を総合してみると、「どこにでもカビのリスクは潜んでいる」と言っても過言ではありません。だからこそ、カビ対策のプロが行う現地調査から施工、そして再発を防ぐメンテナンスやアドバイスまで、トータルにカバーすることが重要です。実際の現場で成功を収めた事例を学ぶことは、自分の建物や環境に合わせた最適な対策を見つけるうえで、大きなヒントとなるでしょう。

2. よくある質問と施工後のアフターケア

カビの除去や対策について相談をいただく際、多くの方が抱える疑問や不安があります。たとえば「施工にどのくらいの時間がかかるのか」「除去作業中に家や店舗を使用できるのか」「薬剤は人体やペットに影響がないのか」などは、よく寄せられる質問の代表例です。施工内容や建物の状況によって回答は変わりますが、基本的には事前のカウンセリングや現地調査を通じて、プロの視点から具体的な作業時間や作業手順、安全面への配慮をしっかりとご説明します。特に、薬剤の安全性については、専門業者が厳選した成分や濃度で施工を行っているので、小さなお子さまや高齢者、動物のいるご家庭でも安心して利用できるケースがほとんどです。

また、「一度施工してしまえばカビは完全になくなるのか?」という問いも多くの方が気にされるポイントでしょう。もちろん、プロの手による徹底洗浄と防カビ処理を施せば、目に見えるカビはほぼ確実に除去でき、建材内部の菌糸まで対処するために再発リスクは大幅に低下します。しかし、建物の環境や生活習慣に大きな変化がなければ、時間の経過とともに湿度の高さやホコリの堆積などが再びカビの発生条件を整えてしまう可能性があります。そのため、施工後のアフターケアとして、適切な換気や掃除方法のアドバイス、結露を防止するための工夫など、日常的に実践できるポイントをお伝えすることも専門業者の大切な役割です。

さらに、施工後に定期点検やメンテナンスを行うサービスを用意している業者も多く、長期間にわたり快適で清潔な住環境や店舗空間を維持するうえで心強いサポートとなります。実際に、施工後に何か気になる点や不具合があれば、すぐに対応してもらえる安心感は大きなメリットです。また、技術革新や建材の改良などに合わせてより効果的な防カビ処理方法が登場することもあるため、定期的な相談を通じて最新の情報やメソッドを取り入れることができるのも魅力です。よくある質問への回答とアフターケアの充実度が、優良なカビ対策業者を見極める大切なポイントとなりますので、依頼前にしっかり確認しておきましょう。

カビクライシスが起きてます -

カビを定着させない環境づくり|長期的な維持管理の重要性

“再発防止”は日々の積み重ねから――長期視点で叶える、カビのない快適空間

1. 定期点検・メンテナンスの頻度と方法

カビを二度と定着させないためには、施工後の定期点検とメンテナンスが欠かせません。プロによる除去や防カビ処理を行ったとしても、時間の経過とともに建物内部の湿度や通気状態が変化し、新たなカビリスクが生じる可能性はゼロではありません。たとえば、季節の移り変わりに伴う気候変動や、住まい方の変化(家族構成の変化やライフスタイルの変動など)によって、当初は問題がなかった場所が結露しやすくなったり、ホコリがたまりやすくなったりするケースも考えられます。こうした些細な変化を見逃さないためにも、少なくとも年に1回程度は専門業者や自分自身での点検を行うと安心です。

具体的なメンテナンス方法としては、日常的な掃除や換気に加えて、壁や天井、押し入れ、床下などの“暗くて湿気がこもりがちな場所”を定期的にチェックすることが挙げられます。少しでも変色やカビ臭が感じられるならば、早めに対処することで深刻化を防げる可能性が高まります。また、バスルームやキッチンといった水回りは、使用後に簡単でも拭き取りをする習慣をつけると、水滴が残りにくくなるため、カビ予防に大きく貢献します。さらに、押し入れやクローゼットの扉を時々開放し、空気を循環させることも効果的です。除湿剤や調湿シートの使用も良い対策ですが、商品寿命があるため、定期的な交換を忘れないようにしましょう。

なお、専門業者による点検を依頼するメリットは、建物の表面上だけでなく構造内部や排水系統、換気ダクトなど、素人目には見つけにくいトラブルを早期発見できるところにあります。ちょっとした水漏れや隙間の発生が、のちのち大規模なカビ被害につながるケースも少なくありません。カビ対策は“起きてしまってから”ではコストも手間もかさむため、予兆を察知して早めに手を打つことが重要です。定期的な点検・メンテナンスを習慣づけることで、カビが根を張る前に原因を排除し、結果として長期的に見ても経済的かつ快適な住環境を維持できるのです。

2. 建物構造の見直しやリフォームの検討

カビ問題が長期的に続いてしまう背景には、建物の構造や設備面に根本的な原因が潜んでいる場合があります。たとえば、気密性が高い反面、換気量が不足している住宅では、湿気が室内にこもりがちになり、結露やカビの発生を促進してしまうことが少なくありません。逆に古い木造住宅では、床下の換気口が十分に機能していなかったり、屋根や外壁の防水処理が劣化して雨漏りが発生していたりすることで、内部に湿気がたまりやすい環境ができあがっているケースもあります。こうした構造的な欠陥や劣化を放置したまま表面的なカビ除去だけを繰り返していても、根本解決には至らないのです。

そこで、有効な手段の一つとして挙げられるのが、建物構造の見直しやリフォームの検討です。大規模な工事が必要なケースもあれば、断熱材の追加や換気扇の設置場所を変えるなど、比較的軽微な改修で済む場合もあります。たとえば、屋根裏や壁の内部に断熱材をしっかり入れることで、室内外の温度差による結露を抑え、カビが発生しにくい環境を整えることができるでしょう。また、暖房器具の配置や空気の流れを改善するだけでも、湿気の溜まる局所が減少し、結果的にカビリスクが大きく低下することがあります。リフォームを検討する際には、カビ問題に詳しい専門家や施工業者の意見を取り入れ、どこをどう改善すれば効果的かを具体的に把握すると安心です。

さらに、リフォームに合わせて防水処理や配管の確認、屋根の修繕などを実施することで、雨漏りや水漏れのリスクを最小限に抑えられるメリットも期待できます。特に築年数の経過した建物では、目に見えない部分に損傷や劣化が進んでいる可能性があり、そこからの水分侵入がカビ発生の大きな要因になることが多いのです。大がかりな工事には費用もかかりますが、長期的に考えれば、繰り返し発生するカビの除去や健康被害、建物の価値低下を防ぐための投資と言えるでしょう。リフォームによってカビの根本原因を取り除き、適切なメンテナンスや日常習慣を続けていくことで、住まいをより快適で安全な空間に保ち、安心感のある暮らしを実現することができます。

-

まとめ|カビを徹底的に防ぐために知っておくべきこと

カビと無縁の暮らしを目指して——基本の徹底と専門知識を組み合わせた最強の対策法

1. 早期発見・早期対策の重要性

カビは、一度発生してしまうと表面上は取り除けたように見えても、建材の内部や見えにくい隙間に菌糸が潜んでいることが少なくありません。そのため、表面を掃除しても短期間で再発してしまうケースが多く、気づいた時には被害が拡大していることもあります。こうした状況を避けるためには、何よりも“早期発見・早期対策”が肝心です。わずかな黒ずみや白い斑点を見つけた段階で対処すれば、カビが深く根を張る前に処置を行えるため、被害や費用を最小限に抑えられます。特に、浴室やキッチンなどの水回り、押し入れやクローゼットといった通気が悪い場所、窓周辺の結露が起きやすい箇所などは、日常的な掃除の際に注意深く観察しておきましょう。もしカビの発生を確認した場合には、早めのうちに洗浄剤や除菌剤を使用して取り除き、しっかりと換気や除湿を行うことが大切です。

また、住まいの中だけでなく、店舗やオフィス、公共施設など大勢が利用する空間においては、衛生面の問題が信用低下や健康被害の拡大につながるリスクがあります。小さなカビの発生を放置していると、いつの間にか広範囲に増殖し、建物の傷みや設備の劣化、利用者のアレルギー症状を引き起こす要因にもなり得ます。カビ被害は“原因を取り除かない限り繰り返す”性質を持つため、油断は禁物です。普段から建物のあちこちに目を配り、カビらしき汚れを発見したら即時に対策を講じる習慣をつけることが、長い目で見たときの出費やトラブルを削減する大きなポイントとなるでしょう。早期のアクションこそ、カビに負けないための最善策なのです。

2. 専門業者への相談で安心・安全な住環境へ

カビ問題に直面したとき、“まずは自分でできる範囲で除去を試みる”という方は少なくありません。確かに、軽度のカビ汚れであれば市販のカビ取り剤や漂白剤などを使ってある程度の効果を得ることはできます。しかし、カビが広範囲に広がっていたり、根が深く張っていたり、見えない部分まで侵食している場合は、専門業者の助けを借りることで状況をより確実に改善できます。特に、長期間にわたりカビと向き合ってきた企業は、独自のノウハウや最新の技術を用いて根源からカビを取り除くことが可能で、再発リスクを大幅に下げる防カビ処理も同時に施してくれます。

また、薬剤の取り扱いや除去作業の工程に関して、安全面への配慮もプロならではの強みです。小さなお子さまやペット、高齢の方がいる空間では、刺激の強い薬剤の使用に抵抗があるかもしれませんが、専門業者は人体への悪影響を最小限に抑えつつ高い除菌・除去性能を発揮できる薬剤を熟知しています。さらに、作業後の換気や清掃までしっかりとフォローするため、生活空間に戻ったときの安心感が段違いです。気になる費用面に関しても、専門業者は事前調査の段階でカビの発生状況や建物の構造、被害の程度を細かく診断し、最適な施工プランを提示してくれます。早めに相談すれば、それだけ軽微な段階で対処が可能になり、結果的に工期も費用も抑えられるケースが多いのです。自分だけでは取り切れない頑固なカビや再発を繰り返すカビトラブルに悩まされている方は、一度プロに相談することで、心から安心できる住環境を手に入れるきっかけを得られるでしょう。

3. カビのない快適な暮らしを長く守るために

カビ問題の解決は、一度プロの施工や対策を受ければ終わりというわけではありません。実際には、その後のメンテナンスや生活習慣によって、カビの再発を防げるかどうかが大きく左右されます。たとえば、施工によって室内のカビを根本から除去できたとしても、湿度コントロールや定期的な掃除、換気などの基本的な対策を怠れば、いずれまたカビが発生するリスクが高まってしまうでしょう。そこで大切なのは、住環境とカビの関係をきちんと理解し、「湿気のこもる場所を作らない」「汚れやホコリをためない」「結露や水漏れを放置しない」といった対策を日頃から心がけることです。

さらに、築年数が進んでいる建物や、設計上の通気が十分でない物件においては、リフォームや構造改善を検討するのも一つの手段です。断熱材や換気設備の見直し、防水処理の強化といった抜本的な改善を行えば、長期的な視点でカビリスクを一気に下げられます。もちろん、大規模な工事には費用も時間もかかるため、まずは専門家の意見を聞いたうえで、自分の住環境や予算、将来的な計画に合った対策を選択することが重要です。一度きりの施工に留まらず、継続的にカビの再発を防ぐ姿勢を持つことで、健康で快適な暮らしを長く維持できるはずです。

最後に、カビと上手に付き合うためには、“カビはどのように発生し、何を好むのか”という基礎的な知識も欠かせません。本ブログで紹介してきた対策や注意点を踏まえつつ、こまめな掃除と通気、湿度管理などを意識して日常生活を送るだけでも、カビの発生を驚くほど抑えられます。万が一、再びカビが発生してしまっても早めに気づいて行動すれば、大規模な被害を防げるでしょう。こうした小さな意識と行動の積み重ねが、家族の健康や建物の耐久性を守ることにつながり、いつまでも気持ちよく暮らせる住まいを実現する秘訣となります。

-

お問い合わせ|カビトラブルのご相談はこちらへ

安心できる暮らしの第一歩は“相談”から——専門家の力でカビトラブルを根本から解決

住まいのカビトラブルやアレルギー・健康被害が気になる方、あるいは店舗や施設の衛生管理でお悩みの方は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。創業30年の実績をもつカビバスターズ本部・株式会社せらは、カビの研究・対策を一筋に取り組んできた“カビのプロ集団”です。独自のMIST工法®をはじめとする最先端の技術を駆使して、さまざまな建物に潜むカビの根を徹底的に除去し、再発を防ぐための対策もあわせてご提案いたします。

お問い合わせいただく際は、お住まいの状況や気になる箇所の様子を簡単にお伝えいただくだけでも構いません。専門スタッフが丁寧にヒアリングを行い、現地調査の必要性や最適な施工方法についてわかりやすくご説明いたします。また、カビの原因を正確に把握したうえで、薬剤や工法、費用面などの詳細をご案内しますので、「思わぬ高額請求につながるかも」「工事内容が曖昧なまま進むのでは」といったご不安も解消できます。

カビ対策は、早めに取り組めば取り組むほど労力やコストを軽減できるうえ、建物の耐久性やご家族の健康を守る効果が高まります。些細な汚れやカビ臭、違和感を覚えた段階でご相談いただくことで、大きなトラブルに発展する前に万全の対策を講じることが可能です。私たちはこれまでに培った経験とデータを活かし、住宅・マンション・店舗・オフィス・公共施設など、あらゆるシーンでのカビ問題を解決へ導いてまいりました。

「カビが再発してしまい困っている」「健康リスクが心配で対策を急ぎたい」という方は、ぜひカビバスターズ本部・株式会社せらへお問い合わせください。プロならではの確かな技術と徹底したアフターケアで、長く安心して暮らせる環境づくりをお手伝いいたします。お電話やウェブフォームから、いつでもお気軽にご連絡をお待ちしております。