黒カビだけじゃない?赤・白・緑など、カビの色がもつサインを見逃さないために

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ本部の株式会社せらです。私たちは長年、住宅やオフィス、店舗など様々な室内空間で発生するカビの調査・除去・予防に取り組んできました。カビと言えば「黒カビ」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実はカビには他にも赤、白、緑など多彩な色が存在しています。そして、カビの色が違えば毒性や生育環境、健康被害のリスクも異なる場合があるため、一概に「この色だけが危険」とは言い切れないのが現実です。

たとえば、黒カビのなかでも有名なStachybotrys chartarum(スタキボトリス・チャルタラム)は、湿度の高い場所に生育しやすく、マイコトキシンを産生するケースがあるため注意が必要です。しかし一方で、赤っぽいカビや白っぽいカビ、さらには青や緑っぽいカビでも、特定の種類が強い毒性を持つことがあります。また、カビに対する感受性は人によって異なり、免疫力の低下している方や小さなお子さま、高齢者の方はカビの影響を受けやすいのも見逃せないポイントです。

そんな多種多様なカビですが、放置してしまうと繁殖の勢いが増し、壁紙や木材を傷めるだけでなく、アレルギー症状の原因となるおそれもあります。「色は違うから大丈夫だろう」と判断してしまうのではなく、「何かいつもと違うカビが生えているかもしれない」と気づいたら早めに対処することが大切です。特に広範囲にわたって発生していたり、繰り返し同じ場所に出てくるようなら、ぜひプロのカビ対策業者へご相談ください。

私たちカビバスターズ本部では、独自のMIST工法®を用いた除カビ・防カビ施工を行っており、原因調査からアフターケアまで一貫してサポートしています。カビにお悩みの方や「この色のカビは危険なの?」「見たことのない色があるけれど大丈夫?」といった疑問をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。室内環境を健やかに保ち、快適な暮らしを守るためにも、正確な知識と迅速な対応を心がけていきましょう。今後もカビ対策に関する情報を随時発信してまいりますので、ぜひチェックしていただければ幸いです。

-

はじめに:カビの色によって危険度は変わる?

知らなきゃ損する!色と毒性の関係から学ぶカビの正しい知識

カビは黒だけじゃない!多様な色のカビとその特徴

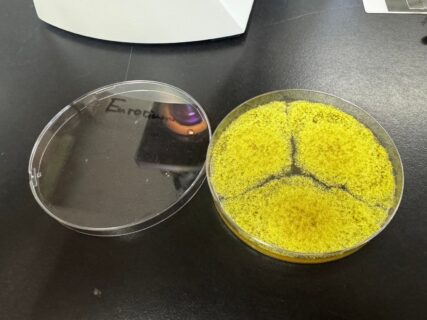

カビといえば黒っぽい斑点やシミを想像する方が多いかもしれません。しかし、実際には赤や緑、青、白など、さまざまな色のカビが存在していることをご存じでしょうか?こうした色の違いは、カビの種類や生育環境によって大きく左右され、一概に「黒カビだけが危険」とは言い切れないのが現状です。たとえば、赤カビは浴室や洗面所などの水回りで見られることが多く、薄いピンク色から赤みがかったコロニーを形成します。また、白カビは木材や革製品、場合によっては食品の表面にも繁殖しやすく、ふわふわと綿のような見た目をしているために、一見ほこりと間違えてしまうことも少なくありません。緑や青のカビは、パンや果物などに生える「青カビ」「緑カビ」と総称される種類が代表的です。こうしたカビの中には、食品に対して腐敗を進行させるだけでなく、場合によっては人体に有害な毒素を生成するものもあります。

さらに、同じ黒カビでも多種多様な菌種が含まれており、中には強い毒性を持ち、マイコトキシンを産生する危険なものもあれば、あまり大きな被害をもたらさないものも存在します。このように、カビの色は単なる見た目の問題ではなく、私たちの生活空間や健康へ影響を及ぼす重要なヒントでもあるのです。しかし、色の違いだけで一概に「安全・危険」を断じることは難しく、状況に応じて適切な対策を取ることが求められます。まずは「カビには実にさまざまな色があり、それぞれに特徴と潜在的リスクがある」という認識を持ち、少しでも異変を感じた際には早期に除去・予防策を講じることが大切です。

カビの色と健康リスクの基本知識

カビが発生すると、壁や天井、床材などを劣化させるだけでなく、アレルギー症状を引き起こしたり、時には深刻な健康被害をもたらす可能性があります。色の異なるカビは、それぞれが異なる種類・性質を持ち、マイコトキシンなどの有害物質を生成するかどうかも菌種によってまちまちです。たとえば、黒っぽいカビ(一般的に「黒カビ」と呼ばれるもの)の中には、スタキボトリス・チャルタラムのように強い毒性を持つ種が含まれ、長期間吸い込んだり接触を繰り返すことで、肺や気管支にダメージを与えるリスクが高まる場合があります。一方で、白や緑、青などの明るい色をしたカビでも、有毒性のある菌種が存在することは見逃せません。特に、小児や高齢者、免疫力が低下している人はカビの胞子に敏感に反応しやすく、鼻炎、くしゃみ、皮膚炎などの症状が悪化するケースも珍しくないのです。

さらに、カビによる悪影響は身体面だけにとどまらず、住環境そのものを劣化させるリスクも抱えています。カビが発生した部分の建材が腐食・劣化しやすくなり、住宅の耐久性が損なわれるおそれもあるため、見た目が少し変色しているだけだと思って放置すると、後々大きな修繕費用がかかってしまうこともあるでしょう。カビの色だけで「これは安全だ」と思い込むのは危険であり、たとえ赤や白などの比較的“きれい”に見えるカビであっても要注意と考えるべきです。早めにカビの発生に気づき、適切な除去措置をとることが、家族の健康と住まいの安全を守る近道になります。少しでも気になるカビを発見したら、色に関わらず早めの相談・対策を検討することをおすすめします。 -

要注意!色別カビの特徴と見分け方

黒・赤・白・緑…色でわかるカビの危険度!発生要因と対処法を徹底解説

1. 黒カビ:代表的なスタキボトリスの危険性

黒カビと聞くと、多くの方は水回りや押し入れの壁紙などに見られる黒い斑点やシミを想像するかもしれません。その中でも特に注意すべきなのが、スタキボトリス・チャルタラム(Stachybotrys chartarum)と呼ばれる菌種です。このカビは湿度が高く、換気の悪い環境に発生しやすく、壁紙の裏や石膏ボード、断熱材などの裏側で広範囲に広がることがあります。特徴としては黒っぽい色調とぬめり気のある質感で、表面が若干光沢を帯びている場合もあるため、見つけたら早めに対応することが肝心です。スタキボトリスはマイコトキシンという有毒物質を産生する場合があり、長期間吸い込むことでぜんそくやアレルギー症状、頭痛などを引き起こすリスクが指摘されています。さらに、家族に小さな子どもや高齢者、免疫力の低下している方がいる場合は、症状が重篤化する恐れもあるため要注意です。一見すると、他の黒カビとの区別がつかないかもしれませんが、「黒カビ=無条件で危険」というわけではなく、菌種や発生規模によって被害度合いが変わる点に留意が必要です。しかし、室内の黒カビを見かけたらまずは十分に換気を行い、広範囲かつ深刻な状態であれば専門業者へ相談するのが望ましいでしょう。特にスタキボトリスのように毒性の高い菌種が疑われる場合は、見えない部分にも広がっている可能性があるため、手遅れになる前に積極的な除去と再発防止策を講じることが大切です。大切な住まいと健康を守るうえでも、黒いシミや斑点を発見したら放置せず、早めの対処を心がけましょう。

2. 赤カビ:水回りや風通しの悪い場所に要警戒

赤カビは、浴室や洗面所、キッチンのシンクまわりなど、水分が多くたまりやすい場所によく見られるカビの一種です。実際はピンク色やオレンジがかった赤色を呈することも多く、細菌の一種である「ロドトルラ」や「セラチア」(厳密にはカビではなく菌類とは異なる微生物の場合もあります)が代表例として挙げられます。これらの赤カビ(あるいは赤いヌメリ)は水垢と混ざり合って発生しやすく、浴槽や洗面ボウルの縁、シャワーカーテンなどにピンク色の汚れとして現れることが特徴です。見た目が鮮やかで「汚れ」というよりは「色付きの水アカ」のように思われがちですが、放置してしまうと増殖してバイオフィルムを形成し、ぬるぬるとした不快感をもたらすだけでなく、皮膚への刺激やアレルギーを誘発する可能性も否定できません。また、赤カビは高温多湿かつ通気性が悪い環境で特に繁殖しやすいため、清掃や拭き取りを怠るとすぐに再発してしまう厄介な存在です。こまめに掃除をし、換気を徹底することが最も基本的な対策ですが、赤カビが広範囲に広がった場合や、タイル目地の奥へ染み込んでしまった場合は、カビ専用の洗浄剤やプロの業者による専門的なクリーニングを検討することも必要になります。特に日常の掃除では落としきれないような場所(シリコンコーキング内部や配管まわりなど)にまで赤カビが達していると、目に見えない部分で繁殖を続け、結果的に黒カビなどの他のカビも呼び寄せる可能性があるため注意が必要です。赤カビを単なる見た目の問題と侮らず、水回りで赤い汚れを見つけたら早めに拭き取る、もしくは専門家に相談して根本から対処しましょう。

3. 白カビ:一見キレイでも潜むアレルギーリスク

白カビは、黒や赤に比べて“汚れ”としての目立ち方が少ないため、見過ごされがちな存在です。しかし、その見た目の清潔感とは裏腹に、アレルギーやぜんそくなどの呼吸器系トラブルを引き起こす可能性があるため、油断は禁物です。白カビは、食品のほか、木材や革製品、さらには壁紙や畳などにも繁殖することが知られています。特に、冷蔵庫内や食品庫に生えた白カビを「チーズなどに使われるカビだから安全だろう」と判断してしまう方もいますが、食用として管理・培養されたカビとは異なる種類の場合、マイコトキシンを産生する可能性があるため大変危険です。また、室内でよく見られる白カビは、湿気の多い押し入れやクローゼットの壁、カーテンなどにも付着しやすく、ふわふわとした綿状のコロニーを形成することが特徴です。そのため最初は「ほこりがたまっているだけかな?」と思ってしまい、発見や対策が後手に回るケースが珍しくありません。白カビが大量に発生すると、カビ独特のカビ臭が強くなり、室内の空気質が大幅に悪化する可能性があります。これによってアレルギー症状が出やすい方はくしゃみや鼻水、目のかゆみなどが慢性的に起きることもあり、生活の質を下げてしまう原因となります。もし白カビが広範囲に広がってしまったら、アルコール除菌や漂白剤を用いた除去だけでなく、発生源となる湿気をコントロールすることが重要です。除湿機や換気扇を活用し、定期的に風通しを良くするだけでなく、場合によっては湿気のこもりやすい収納スペースの見直しや、防カビ施工を行うことが再発防止の鍵となります。

4. 緑カビ・青カビ:食品や建材を侵す意外な脅威

緑カビや青カビは、パンや果物、チーズなどの食品に生えやすいイメージが強いかもしれません。しかし、これらのカビは食品だけでなく、壁紙や木材、畳などの建材にも発生し、思わぬ被害を及ぼすことがあります。食品に生える青カビの代表例としては、Penicillium(ペニシリウム)属の菌が挙げられます。一部の種類は抗生物質ペニシリンの製造にも利用され、有用微生物として知られる一方、マイコトキシンを産生する危険な種も存在するため、必ずしも「青カビ=安全」とは言い切れません。また、緑カビと称されるAspergillus(アスペルギルス)属の中には、人体に有害な物質を放出したり、免疫力の低下した人の肺や気道に侵入して深刻な感染症を引き起こすケースも報告されています。さらに、食品だけでなく、湿度の高い押し入れや窓際、結露の多い壁の内部などにも緑や青のカビが広がることがあり、建材の腐食や変色を招くだけでなく、室内の空気を悪化させる原因となります。特に、緑や青のカビは白や黒に比べて鮮やかな発色をしているため、一見すると「見た目が派手で、いかにも危険そう」と感じられるかもしれませんが、実際に人体に与える影響は菌種ごとに異なり、必ずしも色だけで判断することはできません。しかし、食品に生えたカビが緑や青だった場合は、見つけ次第すぐに廃棄し、容器や周囲をしっかり洗浄・消毒して二次感染を防ぐことが大切です。もし建材や壁紙などに広範囲に繁殖している場合は、自己判断での除去が難しいケースもあるため、専門の業者へ調査・施工を依頼することを検討しましょう。いずれにせよ、緑や青のカビを「珍しい色だからすぐに危険」というわけではなく、「何かいつもと違うカビだな」と感じた時点で早めに対処することが、健康被害と住環境の悪化を防ぐうえで最も重要です。

-

色だけじゃ判断できない?カビの毒性とアレルギー症状

見た目に惑わされない!潜在的な毒性と体質への影響を正しく知ろう

マイコトキシンを生産するカビの可能性

私たちが日常で目にするカビの中には、マイコトキシンと呼ばれる有害な化学物質を生産する種類が含まれています。マイコトキシンとは、カビが自衛や繁殖のために産生する二次代謝産物の総称で、さまざまな種類が発見されています。有名なものとしてはアフラトキシンやオクラトキシン、パツリンなどが挙げられ、これらは長期的に摂取した場合に肝機能障害や腎機能障害、免疫力の低下、発がんリスクの増大などを引き起こす可能性が指摘されています。こうしたマイコトキシンは、食品に生えるカビから摂取するケースがイメージしやすいかもしれませんが、室内の壁や床、エアコン内部などに繁殖するカビからも微量ながら放出され、空気中に舞う胞子とともに体内に吸い込まれるリスクがあります。

さらに、カビの色だけでは「マイコトキシンを出す危険なカビかどうか」を判断できないのが実情です。黒カビと一括りにされるスタキボトリス・チャルタラム(Stachybotrys chartarum)のように明確に毒性が疑われる菌種もあれば、白っぽい外見や緑がかった外見であっても強い毒素を産生する可能性がある菌種も存在します。つまり、赤や白、青、緑など一見すると「そこまで怖くなさそう」なカビであっても油断は禁物です。大切なのは、カビが発生している環境や範囲、そしてそのカビが特定の部位(たとえば家の構造材や食品)をどの程度侵しているかを早期にチェックし、必要であれば専門家に調査を依頼することです。カビ対策は見た目のクリーニングだけでなく、再発防止のための徹底的な除去と、湿気・カビ臭の抑制策がセットで行われることが望ましいでしょう。目には見えないレベルでもマイコトキシンが発生している可能性がある以上、「色が薄いから大丈夫」「臭いがしないから平気」と自己判断せず、常に警戒心を持ってカビの状況を見極めることが重要です。

アレルギー体質・免疫力低下との関係

カビが原因となる健康被害は、マイコトキシンなどの毒素だけではありません。アレルギー体質の方や免疫力が低下している方にとって、カビは日常生活の質を大きく左右する厄介な存在です。カビの胞子は空気中に浮遊しやすく、私たちの呼吸とともに体内へ取り込まれることで、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどのアレルギー症状を引き起こす可能性があります。アレルギーが慢性化すると、ぜんそくのような呼吸器系の疾患を悪化させる要因にもなりかねません。特に小さなお子さまや高齢者、あるいは病中・病後で免疫機能が十分に働かない方は、カビ胞子の影響を受けやすく、症状が進行しやすいことが報告されています。

また、私たちの住環境にはカビだけでなく、ダニやホコリなど他のアレルゲンも潜んでいます。これらが複合的に作用することで、一層症状が出やすくなってしまうケースも少なくありません。カビは湿気の多い場所や換気不良の部屋、結露しやすい窓枠などで特に繁殖しやすいため、日頃から室内の湿度をコントロールし、こまめに換気や清掃を行うことが欠かせません。アレルギー体質や免疫力の低下が気になる方は、空気清浄機の活用やエアコンのフィルター清掃、防ダニ・防カビ効果のある寝具やカーテンの使用など、可能な限り住環境を清潔に保つ工夫が求められます。それでも一向に症状が改善せず、壁紙や収納内部、エアコン内部などにカビの気配がある場合は、カビの専門業者に依頼してプロの目で状況を確認してもらうのが得策です。目に見えない胞子の存在や、内部に根を張ったカビの取りこぼしは、一般的な掃除や市販の除カビ剤だけでは十分に対処できないケースも多いためです。普段の生活で少しでも「カビ臭さ」や「目のかゆみ・鼻のむずむず感」のような症状が気になる場合は、アレルギーや免疫力との関係を疑い、早めにカビ対策を実施することが、健康被害を最小限に抑える鍵となります。 -

室内環境でカビを見つけたときの初期対応

いざという時の対処が肝心!カビ発見後のスピーディーな行動と予防策

まずは換気・除湿を徹底

カビの発生を確認したら、まず真っ先に行うべきことは「換気と除湿」です。カビは湿度の高い環境を好んで繁殖するため、空気の流れが滞り、部屋の中が常にジメジメとしている状態を放置してしまうと、どんなに表面のカビを拭き取っても再び増殖しやすくなってしまいます。特に梅雨時期や冬場の結露が多いシーズンは、室温と外気温との差によって窓や壁に水滴が生じやすく、それがカビの温床となることも少なくありません。そこで、定期的に窓を開けて空気を入れ替えたり、換気扇やサーキュレーターを使って空気の対流を促すなど、できるだけ室内の湿気を外へ逃がす工夫が必要です。

また、除湿機やエアコンの除湿機能をうまく活用することも効果的な方法です。特に押し入れやクローゼットなど、風通しが悪い収納スペースは湿気がこもりやすいため、除湿剤を設置したり、季節ごとに扉を開放してこまめに空気を入れ替えるよう心がけましょう。これだけでもカビの増殖リスクを大幅に抑えられます。さらに、加湿器を使っている場合は、加湿のし過ぎがないか、湿度計を活用して適正な室内湿度(40〜60%程度)を維持できているかを確認することも大切です。結露の発生を放置すると、窓枠やサッシ、カーテンにまでカビが広がることがありますので、毎朝の窓拭きやこまめな水分除去も欠かせません。こうした地道な取り組みの積み重ねが、カビの発生を最小限に抑え、健康リスクを避ける上で非常に有効なのです。もし特定の部屋だけが極端に湿気がこもりやすい場合は、建物の構造や通気経路に問題があるケースも考えられますので、必要に応じて専門家へ相談してみると良いでしょう。

見つけたら早めに除去!安全な方法と注意点

カビを発見した際に重要なのは、とにかく早めに除去へ着手することです。最初はごく小さな斑点程度にしか見えなくても、放っておけば壁や天井、エアコン内部などにどんどん広がり、後々大掛かりな施工が必要になる恐れがあります。初期段階であれば、市販のカビ取り剤やアルコール消毒である程度対処できるケースもありますが、カビの種類や発生場所によっては、誤った方法で掃除をすることで胞子を拡散させたり、逆に湿度を上げてしまう可能性がある点には注意が必要です。例えば、目地や壁紙の裏にまで入り込んだカビを表面だけ拭き取ってしまうと、数日後には再び同じ場所にカビが現れるということは決して珍しくありません。

また、自分で除去作業を行う場合は、マスクやゴム手袋、ゴーグルなどを着用し、飛散した胞子を吸い込まないようにすることが大切です。使用する薬剤の種類や濃度により、肌や呼吸器への刺激が強い場合もありますので、換気を十分に行いながら作業を進めましょう。そして、すでに広範囲にわたってカビが繁殖している、もしくはカビ臭が強いといった状況があるなら、無理をせずプロの業者に依頼することを検討してください。専門家であれば、カビの原因調査や適切な除去方法の提案、再発防止のための施工まで、一括して対応できます。特に天井裏や壁裏、床下など目に見えない場所に根を張ったカビは、一般的な市販品だけでの処理が難しいため、健康被害を防ぐためにもプロの力を借りることが賢明です。早期発見と迅速な対応こそが、カビの被害を最小限に抑え、快適な室内環境を取り戻すための最良の手段と言えるでしょう。

-

どんな色のカビが生えたら早めにプロへ頼むべきか?

色だけで楽観は禁物!カビの状態を見極めるプロ依頼のベストタイミング

カビの広がり方や発生場所による判断基準

カビが発生した際、「どのタイミングでプロに依頼すべきか?」を判断するうえで重要なポイントの一つが、カビの広がり方や発生している場所です。たとえば、お風呂やキッチンなど比較的見えやすく掃除しやすいエリアに少しだけカビが生えている程度であれば、市販のカビ取り剤や消毒用アルコールで早めに対処することで、ある程度は抑え込めるケースもあります。しかし、壁紙の裏側や天井裏、エアコン内部、さらに床下や押し入れの奥など目視確認が難しい場所でカビを発見した場合は、すでに広範囲に根を張っている可能性があり、素人判断で処置するとかえって胞子を拡散させてしまうことが少なくありません。加えて、色や種類がわからないまま表面的な拭き取りや清掃だけで終えてしまうと、カビの原因そのものが残り、再発を繰り返すリスクも高まります。

また、カビの広がりが縦方向・横方向にどんどん拡大している場合や、数日〜数週間といった短期間で面積が倍増している場合は、何らかの構造的な問題や相当量の湿気がたまる環境があると推測できます。こうした状況下では、市販薬剤での対応だけでは根本解決が難しく、プロのカビ対策業者に調査を依頼して、原因の特定と再発防止策をしっかり講じることが不可欠です。とりわけ黒っぽいカビや赤カビなど、比較的目立つ色であっても、「はじめは少しだったのに、あっという間に範囲が広がった…」という場合は要注意。健康面へのリスクだけでなく、建材の劣化や住まいの耐久性にも深刻な影響を与えるおそれがあるため、早めの専門家への相談が賢明と言えるでしょう。

同じ場所に繰り返し発生する場合の対処

カビの厄介な点の一つに、「同じ場所に何度も繰り返し発生する」という現象があります。一度はカビを除去したつもりでも、しばらく経ってみるとまた同じ箇所に黒や赤、白といった色のカビが顔を出すのは、カビの根本原因が解決されていない可能性が高いからです。具体的には、室内や構造のどこかに慢性的な湿度の溜まり場がある、結露が頻繁に起こる、配管からの水漏れがあるなど、目に見えない問題が背景として潜んでいることが多いのです。さらに、目に見える部分の表面だけを拭き取っても、壁紙や建材の内部に根を張ったカビの菌糸までは除去しきれず、数週間や数カ月後に再度広がりやすい状況を残してしまうケースも多々あります。

こうした繰り返し発生するカビを根本的に解消するには、原因の特定と再発防止策の両面からアプローチする必要があります。まずは専門家による調査を受けることで、カビが発生しやすい環境要因(湿度や換気不良、水漏れなど)を洗い出し、それを改善するための対策を講じることが不可欠です。また、すでにカビが広がっているエリアが広範囲に及んでいたり、構造体へ深く浸透している場合は、市販のカビ取り剤やアルコール消毒だけでは十分な効果が得られない可能性があります。プロのカビ対策業者であれば、特殊な薬剤や機材を用いてカビの根までしっかりと除去すると同時に、防カビ施工や乾燥処置を行い、再び同じ場所にカビが根付かないよう対処してくれます。特に、複数回同じ箇所で再発を経験している場合は、一度徹底的にプロの力を借りるのが賢明です。住まいの美観と健康を守るためにも、「カビが出るのは当たり前」と諦めず、専門知識を持ったプロに相談しながら根本原因を取り除き、快適な室内環境を取り戻すことを目指しましょう。 -

MIST工法®とは?株式会社せらが提案するプロの除カビ施工

独自の技術でカビを根こそぎ!MIST工法®が実現する安全・確実な施工の秘密

MIST工法®の特徴とメリット

MIST工法®とは、長年カビ対策の現場で実績を積んできた株式会社せらが開発・提案する独自の除カビ・防カビ技術です。一般的にカビ取りを行う際は、市販の漂白剤やアルコールなどを使って目に見える部分を拭き取る方法が多く用いられますが、これだけではカビの根にまで十分にアプローチできないケースが少なくありません。その結果、しばらくすると同じ場所にカビが再発してしまうという問題が起こりがちです。そこで、MIST工法®では徹底した原因調査と独自の薬剤・機材を組み合わせることで、目に見えるカビだけでなく壁紙や木材内部、天井裏や床下にまで深く浸透したカビの根をしっかりと除去していきます。

さらに、MIST工法®の大きな特徴の一つに、施工時の安全性・作業効率の高さがあります。カビを除去する薬剤や工程は、施工箇所や住宅の構造、そしてご家族の健康への影響を考慮して選定されるため、薬剤の刺激臭や二次被害を最小限に抑えながら確実な除去を実現します。また、施工中の散らかりや騒音なども極力抑えるように配慮されており、日常生活への負担を可能な限り軽減できるのもメリットです。そして、単なるカビ除去にとどまらず、再発防止を重視した防カビ処理まで行うことで、長期間にわたってカビの再繁殖を防ぎやすい環境をつくり上げるのです。

さらに、住宅のタイプや部屋の用途、使用されている建材によってカビの種類や繁殖しやすさは異なりますが、MIST工法®は多様な現場で柔軟に対応可能な施工プランを組み立てられる点も大きな強みです。湿気の多い浴室やキッチン、押し入れの奥、エアコン内部といった、さまざまな箇所に存在するカビの悩みに対しても、専門家ならではの知見を生かし、安全かつ確実に解決策を提案します。結果として、住まいの耐久性と家族の健康を守り、快適な室内環境を長く維持するための頼もしい手段となっているのが、MIST工法®なのです。

カビバスターズ本部の実績と安心サポート

カビバスターズ本部として全国各地で除カビ・防カビ施工を展開している株式会社せらは、長年にわたり数多くの現場を手掛けてきた実績が自慢です。戸建住宅やマンションはもちろん、店舗やオフィス、医療施設や公共施設など、カビが発生し得るさまざまな環境で問題を解決してきた経験に基づき、最適な施工プランを提案できる点が強みといえます。特に、カビが原因でアレルギー症状や健康被害が深刻化しているご家庭、あるいは建材の腐食によって大規模リフォームを余儀なくされそうな状況でも、独自のノウハウを駆使して根本的な解決を図れるのが、カビバスターズ本部の頼もしさです。

施工後も安心して暮らせるよう、アフターサポートが充実しているのも大きな特長です。カビを除去した後は、どうしても「本当に再発しないのか」「もしまたカビが出てきたらどうしよう」といった不安がつきまといます。しかし、カビバスターズ本部では施工後の定期点検や必要に応じたメンテナンスのアドバイスを行い、再発を防ぐためのフォローをしっかり行います。状況に応じて、室内の換気や除湿対策といった日常的なケアから、防カビ施工の追加や建材の補修にいたるまで、住まいを快適に保つための的確なサポートを受けられる体制が整っているのです。

また、施工スタッフはカビに関する専門的な知識はもちろん、現場でのマナーやプライバシー保護、丁寧なコミュニケーションにも力を入れています。カビ問題は家の奥深くに潜むケースも多いため、「どのような場所まで立ち入るのか」「どんな工程を経るのか」といった不安や疑問を抱えるお客様も少なくありません。そうした声にしっかり耳を傾け、納得いただいたうえで施工を進めることで、トラブルを未然に防ぐと同時に、施工後の満足度を高めています。こうした豊富な実績と充実のサポート体制があるからこそ、カビの悩みを抱える多くの方々から厚い信頼を得ているのが、カビバスターズ本部の最大の強みと言えるでしょう。

-

まとめ:カビの色別対策と健康を守るために

最後に押さえておきたい!色別カビへの対処法と住まいを守るコツ

早期発見と早期対策の重要性

カビは色によって黒や赤、白、緑・青など多彩な姿を見せるため、どうしても見た目のインパクトに目が行きがちです。しかし、最も重要なのは「どのタイミングで発見し、どれだけ早く対策を講じるか」という点に尽きます。カビの毒性は色だけでは判断できず、同じ黒カビでも毒性の強いスタキボトリスのような種類がある一方で、それほど強くないものも存在します。また、白や赤、青・緑のカビでも、有害なマイコトキシンを産生する種類が潜んでいる可能性は否定できません。結局のところ、カビを色で一概に判断するのではなく、少しでも異変を感じたら「早めに目を向け、早めに除去を進める」ことが肝心なのです。

さらに、カビは一度発生して根を張ってしまうと、表面的な清掃だけでは再発しやすいという特徴を持っています。例えば壁紙の裏側や天井裏、エアコン内部、木材の隙間など、肉眼で確認しにくい場所にまで広がるケースも珍しくありません。そのため、発見が遅れると被害が拡大し、後々大掛かりな施工やリフォームが必要になってしまうことが多いのです。自宅の湿度が高いなと感じたら除湿や換気に力を入れ、異臭や変色を見つけたら早めに専門家に相談するなど、日頃から室内環境に気を配る習慣を身につけましょう。予防と対策を怠らず、問題の芽を小さいうちに摘み取ることこそが、カビによる健康被害や建物へのダメージを最小限に食い止めるための最大のポイントです。

快適な室内環境づくりへのアドバイス

カビは湿度の高い環境を好むため、快適な室内環境づくりの第一歩は「適切な湿度管理」にあります。具体的には、湿度が過度に高くならないよう、換気や除湿、結露対策を積極的に行うことが大切です。例えば、部屋の窓を定期的に開けて空気を入れ替えたり、サーキュレーターや扇風機を使って空気の循環を促したり、エアコンの除湿機能を活用したりするだけでも、カビの発生リスクは大きく下げられます。梅雨や冬場の結露シーズンなど、特に湿気がこもりやすい時期には、窓や壁に水滴がついていないかこまめにチェックし、溜まった水分は見つけ次第拭き取りましょう。

さらに、家具の配置や収納の仕方にも注意が必要です。壁に家具をぴったりつけてしまうと、背面や周囲に空気の通り道ができず、そこに湿気やほこりが滞留しやすくなります。定期的に家具を少し動かして掃除したり、押し入れやクローゼットの扉を開放して風通しを良くしたり、除湿剤や湿度計を活用したりといったこまめな工夫で、カビの繁殖を予防しやすくなります。また、エアコンや換気扇のフィルター清掃を怠ると、カビの胞子が機器内部に蓄積してしまい、かえって室内中にカビの胞子を撒き散らす原因になることも。定期的な点検・清掃を習慣化し、必要に応じてプロにメンテナンスを依頼することをおすすめします。こうした基本的なケアをこまめに続けることで、色とりどりのカビが生えるリスクを最小限に抑え、家族の健康と住まいの美観をしっかりと守ることができるでしょう。

-

お問い合わせ・カビ相談窓口

カビの悩みはプロに相談!確実な対策で安心を取り戻そう

カビに困ったらカビバスターズ本部へ

もしもご自宅やオフィスなどでカビの発生を見つけてしまい、「このまま放置して大丈夫なのか」「自分で対処するには限界がありそう」と感じたら、迷わずカビバスターズ本部へご相談ください。株式会社せらが運営するカビバスターズ本部は、長年にわたり数多くの住宅や施設でカビの問題を解決してきた実績豊富な専門業者です。見た目だけをキレイにするのではなく、根本原因の特定と再発防止策の提案までを一括して行うため、一度施工を依頼すれば長い目で見て安心感が得られるのが強みとなっています。

特に、広範囲にわたりカビが広がっている場合や、押し入れ・天井裏・床下などの目に見えにくい場所でカビ臭が漂うようになったケースなどは、早期対応が肝心です。カビを放置すればするほど家の建材を傷めたり、健康被害リスクが増大したりする恐れがあるため、一刻も早い判断が求められます。さらに、目立つ色合いの黒カビや赤カビだけでなく、白や緑・青などのカビでも有毒物質(マイコトキシン)を生産する可能性があるため、見た目の印象だけで「大丈夫」と油断してはいけません。カビバスターズ本部では、カビの種類や繁殖状況をしっかりと把握したうえで、独自のMIST工法®を用いて根こそぎ除去を目指します。

また、施工だけでなくアフターサポートの充実度もカビバスターズ本部の魅力の一つです。除カビ後の防カビ処理や定期的な点検により、カビの再発を防ぐためのフォローをしっかりと行います。施工にかかわる疑問や不安、カビにまつわる悩みなど、どんな些細なことでも遠慮なくお問い合せください。カビという目に見えない脅威に対して、頼れるパートナーとともに取り組むことで、住まいや職場の快適性と衛生環境を取り戻すことができるはずです。

点検・見積もり依頼方法と連絡先

カビバスターズ本部への依頼を検討している方は、まずはお気軽に点検や見積もりのご相談をしてみましょう。問い合わせの方法は主に電話やウェブサイトの専用フォームなどが用意されており、状況説明やご希望の日時などをお伝えいただければ、スタッフが迅速かつ丁寧に対応いたします。特に、「カビの色や場所、広がり具合がわからない」「一部屋だけでなく複数の箇所でカビが疑われる」といった場合でも、スタッフがヒアリングをしながら必要に応じて現地調査を行い、最適な施工プランを提示します。

点検の際には、カビの発生源の特定や構造上の問題の有無など、専門家の目線で細かくチェックするため、ご自身では気づかなかった隠れたリスクを発見できる可能性があります。その後、調査結果を踏まえたうえで見積もりを作成し、施工内容やスケジュール、費用の内訳を丁寧にご説明しますので、ご不明点やご心配ごとがあれば遠慮なくお尋ねください。強引な勧誘や不透明な費用請求は一切行わないことをお約束し、お客様の納得を得たうえで施工へ進めるよう心がけています。

連絡先につきましては、カビバスターズ本部の公式ウェブサイトや各種SNSなどでも公開しており、電話やメール、問い合わせフォームなど、ご都合に合わせた方法をお選びいただけます。何度かやりとりをするうちに「実際に一度見てもらいたい」と思われた場合は、現地訪問の日程調整を行い、可能な限りご希望に沿って迅速に対応させていただきます。カビの発生が深刻化すると、建物の耐久性や家族の健康にまで影響が及ぶケースも少なくありません。だからこそ、気になる兆候を見逃さず、早めの段階で専門家への相談を始めることが、トラブルを最小限に抑えるうえでの秘訣です。ぜひ安心・安全な住空間を取り戻すためにも、カビバスターズ本部にお気軽にお問い合わせください。